最強の支援ツール紹介

是非使いこなしてください!

知っている人だけが得をする「無料」で使える強力なツール類

- ツール1 NDLサーチ(調べるツールNo1)

- ツール2 Google Scholar(世界中の論文をネットで!)

- ツール3 Evernote & Scannable(情報を溜める整理する)

- ツール4 Chat GPT(正しく賢く使えば◎)

- ツール5 Wordワード(誤字脱字チェック・文章校正にも)

各ツールの詳細紹介

ツール1:調べるツールNo1!NDLサーチ

(国立国会図書館サーチ)

■ポイント:紙媒体情報をどう探すかで差がつく情報収集力!

情報を調べる際、多くの事はネットで事足りる世の中になってきましたが、より専門的な詳細な内容になるほど、書籍、専門誌や新聞等、紙媒体を通した情報が少なくありません。

これらを調べたいというニーズが、情報収集段階では高いでしょう。

情報収集段階における収集能力の差が、その後の論文の質に大きくかかわってきます。

そういう意味では、日本で最も情報を収集してきた国立国会図書館にあたるのが最も手っ取り早いと言えます。

■使い方

こちらでは、出版年の時期で絞ったり、資料の種別(書籍、雑誌、新聞、電子書籍、映像資料等)で絞るなど、拡張性の高い検索が可能となっています。

また色々な情報収集の具体的な方法についてリンクと共に紹介されています。これらを徹底的に使いこなすことで基本的な情報収集はカバーできるのではないでしょうか。

■留意点

但し、全国紙の新聞記事の閲覧はできないようでした(令和6年冬)現時点では見当たりませんでした。しかし、地方紙については、場所によって過去記事検索可能な画面へ飛ぶリンクもありますのでこれらを活用できます。

また、通常、日本経済新聞や朝日新聞といった全国紙の過去記事データーベース・サービスは有料であるため、こちらもそこまではカバーされていないようです。

しかし、全国紙の新聞記事検索については、各大学の図書館や情報サービス拠点があると思います。その多くでは有料の記事検索サービスを学生向けに無料で開放しています。ですので、こちらを合わせて利用する事で調べる事が出来ます。

具体的には以下の様な有料データベースサービスを利用できるはずですので利用してみて下さい。

- 日本経済新聞・・・日経テレコン

- 朝日新聞・・・朝日クロスサーチ

- 毎日新聞・・・毎策

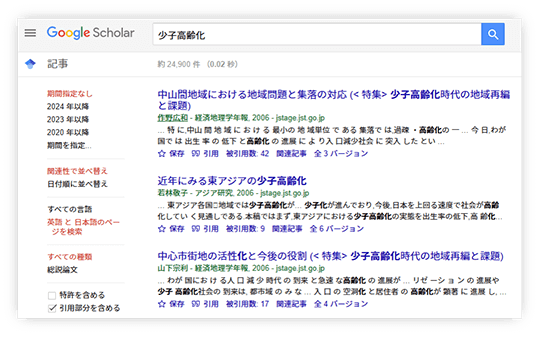

ツール2:世界中の論文をネットで!グーグルスカラー

■ポイント:プロの論文をサクッとお手本にできる!

これは言わずもがな、グーグルが提供している論文専門の検索サービスです。

こちら、学会誌レベルの論文になりますが、膨大な量の論文を読むことが出来ます。もしくは所蔵されている場所を知ることが出来ます。

卒業論文であっても、まず学会誌掲載されるレベルの論文で、あなたが書こうと思っているテーマや類似した分野でどのように論じられているのかを知る上で役に立ちます。

また、論文の中には、「既存研究」についてまとめているパートもあります。そちらを確認する事で、大まかにこれまでの研究の概要を把握することが出来ます。

そもそも初めて論文を書く方にとっては、形式や構成、書き方、フォーマットの参考になるでしょう。

■使い方

グーグルスカラーでは、検索オプションにおいて、期間指定をすることが出来ます。

例えば直近の新しい研究内容について把握したい場合は、「2020年以降」「2023年以降」のように、期限を指定して絞ることもできます。言語を日本語のみ、英語も含めるか等も指定できます。

並べ替え順は、関連性の強さ順にするか、新しい日付順にするかを指定することもできます。

ツール3:情報をためる!Evernote & Scannable

■ポイント:多くの先輩たちも重宝したツール!

卒論の執筆は大学生活の集大成ですが、資料収集やメモ、構想の整理には多くの時間と労力がかかります。

そこでおすすめしたいツールが「エバーノート(Evernote)」。

■使い方

Evernoteは、あらゆるデバイスで使えるノートアプリで、卒論執筆における強力なサポートツールとなります。

まず、資料の整理が簡単です。PDFや画像、ウェブページのクリップを一元管理でき、検索機能も充実しているため、必要な情報をすぐに見つけられます。

また、アイデアやメモをすぐに記録できます。思いついたアイデアや重要なメモをスマートフォンやタブレットからも即座に記録し、PCと同期することでどこからでもアクセス可能です。

これにより、突然のひらめきを逃さずにキャッチすることができます。

さらに、タグ機能やノートブックを使って、テーマ別や進捗状況に応じた整理が可能です。これにより、執筆の各ステップを効率的に管理し、全体の進捗を把握することができます。

さらに、共同作業機能を活用すれば、指導教員やゼミ仲間とノートを共有し、フィードバックをリアルタイムで受け取ることも可能です。

Evernoteを活用すれば、資料の整理、アイデアの記録、進捗管理、共同作業が一つのツールで完結します。

■ポイント

Evernoteと合わせて使えるのが、Scanアプリです。

例えば、iphone向けの無料スキャナーアプリ「Scannable」を使えば、紙の資料もきれいにスキャンでき、情報としてEvernoteに放り込むことが出来ます。

特筆すべき点は、精度の高さ、自動撮影可能な点、複数枚の資料を一気にスキャンでき、ページの順番の入替等も自由にできて、操作も簡単という点です。Evernoteと一緒に使えば便利です。

Iphoneであれば、エバーノートが出している「Scannable」はお勧めです。シンプル使いやすく、

ツール4:賢く使おう!生成AI、ChatGPT

■ポイント:正しい使い方さえすれば超強力な協働パートナー!

ChatGPTに代表される生成AIを賢く活用する事で、卒業論文作成の効率化、質の向上に寄与します。

但し、安易な利用は剽窃や盗用を疑われかねず、技術の進歩が激しく、それを取り巻く法律や各種制度が変わる世の中、細心の注意を払い利用・活用することが求められます。

■留意点

別のコーナーでも述べていますが、生成AIから直接アウトプットされた文章をそのまま利用する事をリスクが高い為、利用する際は、皆さんが時間を要するが、AIだと瞬時に行えることで、卒業論文の質を担保し向上させる重要なシーンでのみ活用すべきです。

具体的には、AIが得意な「論理的な構成を作る」、「要約する」、「アイデアを出す」シーンで活用する事が考えられます。

■使い方

論理的な構成を作る

特に、論理的な構成は卒業論文の背骨にあたる重要なものです。あなたが関心のあるテーマについて、学術的なお作法に則り、各種情報を収集整理した上で、ある結論を導くために論理的に展開する事が求められます。

この『論理的に展開する』という点が、これまでの作文やレポートとは大きく異なる点です。選んだテーマが陳腐なものであったとしても、情報収集が浅くても、結論が当たり前であったり陳腐であったとしても、論理的に展開されて、結論が導かれていれば、卒業論文としては、「合格」になります。

細かい情報収集に力を注ぎて、論理的な展開が乏しい「一生懸命に沢山調べました日記」では、論文と言えません。

ですので、まず、この構成を生成AIに考えてもらい、その構成案に沿い、肉付けしていくという方法は、非常に効率がよいと言えます。

要約する

次に、生成AIが得意な事は膨大な情報を読み込み解釈して要約する力です。

大量の論文を難解な用語を一つ一つ調べながら読み進めるのは大変です。ですが既往研究をまとめる必要があると思いますが、この部分を効率化することができます。

「中学生でもわかるように、この文章・論文の内容を●●文字で要約して」とプロンプトを打ち込むだけでやってくれます。

アイデアを出す

卒論執筆の中で、何かしらの案を出さなければならないシーンは多々あると思います。

そんな時に、「●●について、良いアイデア、具体例ありませんか?5つ出して!」とプロンプトを打ち込むだけで、質より量かもしれませんが、瞬時に、それっぽいアイデア(案)を出してくれます。あなたがネットを数時間リサーチして、色々考えると出てくるようなアイデアを瞬時に必要な量だけ得られるので効率化に役立ちます。

このアイデアはあくまでも案なので、その後、これを基にあなた自身が再考する、吟味する必要があります。

以上のようなシーンで生成AIを活用すると卒業論文の効率化と質の向上に貢献すること間違えありません。

ツール5:誤字脱字チェック・文章校正にも!Word ワード

■ポイント:知らないと損!使える機能が満載

最終的に書き上げた論文の誤字脱字や文章をチェックする際に校正ツールを使うと、自分では気付きにくいおかしな点をチェック訂正できます。

お勧めはマイクロソフトのオフィスに搭載のワード(Word)です。

■使い方

ワードですが、二つの点でお勧めです。

一つは単純にワードの文章校正機能が、そこら辺の無料の誤字脱字チェッカーや文章校正ツールよりも、優れているからです。

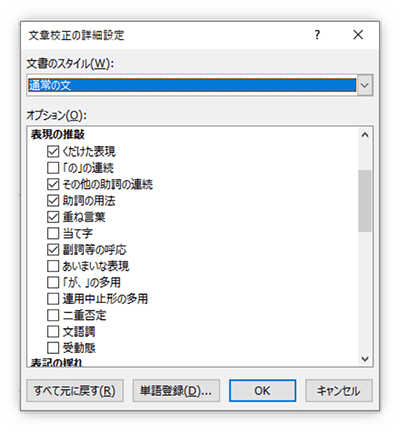

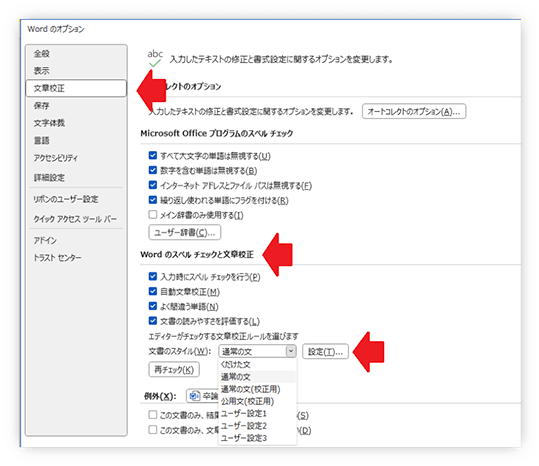

但し、その力を発揮するには、設定する必要があります。

簡単なこの設定をするだけで、あなたの文章をチェックしてくれます。

例えば、

「ですます調」と「である調」を混在させずに、どちらかに統一する。

「・・・の・・・の・・・」のように、「の」が重複してしまう、

「・・・が・・・が・・・」主語の助詞である「が」の多用

などなど、細かくチェックできるし、設定もできるのです。

設定は、「ファイル」の中の「オプション」の中の「文章校正」から設定できます。

そして二つ目の理由は、卒業論文を仕上げて卒業し社会に出ると、会社や官公庁で勤務する際、ワードを使う機会が多いことが想定されるから、慣れておくことは、就職した後、有利なスキルを身につける事になるからでもあります。